こんにちは。motocampers.net(モトキャンパーズ)管理人の晴れろGO!こと、ハレロゴです。

2018年6月中旬、東北地方は梅雨に入り、雨の多い時期になりました。

しばらくは、バイクでのキャンプツーリングはできないかなと思いきや、ちょうど週末に天候が回復。

梅雨の合間を縫って、山形県上山市経由で蔵王坊平国設野営場に行ってきました。

今回のルート紹介

福島市内から国道13号、113号を通って楢下宿に入り、その後、山形県上山市内を観光して蔵王坊平国設野営場に宿泊するルートです。

移動距離は73.8km、時間にして1時間45分ですから、ゆっくり見て回れますね。

楢下宿(ならげしゅく)まで一気に行くよ

国道13号線、山形県米沢市板谷から出発します。

時間は午前9時30分、気温は13度。

バイクで走るとちょっと肌寒く、思ったほど天気がよくない。

こんなこともあろうかと、パタゴニアのR1を着てきてよかった。

栗子のトンネルを抜けて山を越えれば晴れるんじゃないかな、と期待してバイクを走らせます。

ココは、姥湯温泉、滑川温泉に向かう分岐点です。

ボクは、登山の帰りに姥湯温泉に行ったことがあります。

姥湯温泉は、吾妻連峰の北側、標高1300Mの奥深い谷間に位置する、450年の歴史を持つ秘湯です。

三方を絶壁に囲まれていて、春の新緑や秋の紅葉の時期はまさに絶景。

そのすぐれた景観は山形県内の温泉の中でも際立ってますよ~

姥湯温泉の紹介は、また、別の機会にでも。

国道13号西栗子トンネルを過ぎると、予想通り、めっちゃ晴れてきました。

湿度は低く、梅雨の合間とは思えません。

5月上旬並みのさわやかさです。

上山市内に入る10kmちょっと手前に楢下宿があります。

楢下宿はこんなとこだよ

楢下宿(ならげしゅく)は、山形県上山市にある、かつての宿場町です。

江戸時代に参勤交代で往来する山形・秋田方面の十三藩大名の宿駅として栄え、本陣・脇本陣・問屋・旅篭屋など二十数軒の屋号と共に軒を連ねていました。

当時の町並みがそのまま保存されており、1995年(平成7年)に歴史国道、1996年(平成8年)に歴史の道百選に指定され、また、1997年(平成9年)には、羽州街道 楢下宿・金山越の名称で国の史跡にも指定されています。

楢下宿の中でも一番大きくて立派なのが、真っ先にたどり着いた「脇本陣滝沢屋」です。

この滝沢屋のみ見学有料、ほかはすべて無料でした。

滝沢屋は、江戸時代に庄家を勤め、脇本陣、また旅籠屋として利用された民家で、宿札や往来手形など「旅」をテーマにした資料が展示されています。

平成7年には山形県の有形文化財に指定されました。

| 名称 | 脇本陣 滝沢屋(旧丹野家) |

| 住所 | 山形県上山市楢下乗馬場1759-1 |

| 電話番号 | 023-674-3125 |

| 営業時間 | 9:00~16:45 |

| 定休日 | 水曜日、年末年始 |

| 入館料 | 一般(大人210円、学生160円、小人50円)

団体(大人160円、学生110円、小人40円) |

| 駐車場 | あり |

| その他 | 問い合わせ先:上山市教育委員会 生涯学習課 |

こちらは、旧武田家。駐車場あり。見学無料です。

大黒屋前に置かれたかごですねー。

大黒屋は駐車場がもっとも広く、普通車なら30台くらい止められます。

キレイな水洗トイレもありました。

こちらは、新橋(しんばし)と言って、新町から下町に通じる間を流れる金山川にかけられたアーチ状の石橋です。

昔は木橋で洪水のたびに流されていましたが、明治になり、西洋の土木技術が導入されて石橋になりました。

橋長14.7m、橋幅4.4m、アーチ高4.4m、上山市指定文化財です。

橋の上からの眺め。のどかですね~

観光地の一つとは言え、上山市に向かうメインの道路からは外れていますからね。

毎日観光客で大賑わいという場所とは違います。

当時の面影を残す町並みを眺めながら、ゆっくりのんびり見て回るのがいいんじゃないでしょうか。

こちらは覗橋(のぞきばし)と言って、上流の新橋が架橋された翌々年の明治15年に石橋になりました。

もともとの木橋がいつからあったか記録にはありませんが、楢下宿ができる以前からあったようです。

橋長10.8m、橋幅3.5m、アーチ高3.83m、上山市指定文化財です。

山形県上山市内にある春雨庵はこんなとこだよ

楢下宿をあとにし、上山市内に入りました。

時間はお昼前、ちょっと小腹がすいてきたことですし、かみのやま温泉駅前にある御菓子司だんご本舗「たかはし」さんで、おだんごを食べましょう。

今回の旅の目的のひとつが、だんご本舗「たかはし」さんのだんごを食べることでしたからね~。

だんご本舗「たかはし」さんで、おだんごを食べたときの詳しい様子は、こちらからどうぞ。

-

-

【山形県上山市】御菓子司だんご本舗「たかはし」でだんごを食べたよ

こんにちは。motocampers.net(モトキャンパーズ)管理人の晴れろGO!こと、ハレロゴです。 2018年6月中旬、山形県上山市かみのやま温泉駅前にある「御菓子司だんご本舗たかはし」さんで、お ...

続きを見る

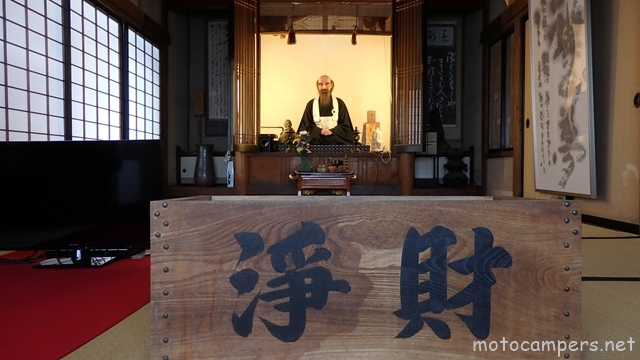

おだんごを食べて一息入れたところで、向かった先は、春雨庵です。

春雨庵というのは、寛永6年(1629年)、江戸幕府により上山に配流された沢庵(たくあん)禅師に、時の城主、土岐山城守頼行が作り与えた庵のことです。

沢庵禅師はこの庵がだいぶ気に入ったようで、「春雨庵」と名づけて、花鳥風月を愛でながら配流の身を慰めました。

現在の建物は原型をその遺跡に復元し、春雨の井、茶室聴雨亭がおもかげをしのばせています。

昭和30年8月31日、山形県重要文化財に指定されました。

春雨庵は、開館時間が午前8時から午後5時まで。

入館無料。駐車場とトイレがあります。

沢庵禅師の本名は、沢庵 宗彭(たくあん そうほう)と言います。

安土桃山時代から江戸時代前期にかけての臨済宗の僧でした。

慶長18年(1613年)、江戸幕府は、紫衣(高徳の僧・尼が朝廷から賜る紫色の法衣や袈裟)の授与を規制したんですけど、後水尾天皇は幕府に諮らず、従来の慣例通りに紫衣着用の勅許を与えたんですね。

これを知った幕府(3代将軍・徳川家光)は、寛永4年(1627年)、法度違反とみなして京都所司代・板倉重宗に紫衣を取り上げるよう命じました。

ところが、幕府の強硬な態度に対して朝廷は、これに強く反対し大徳寺住職沢庵宗彭らが朝廷に同調して幕府に抗弁書を提出し結果、寛永6年(1629年)、幕府は沢庵ら幕府に反抗した高僧を出羽国(山形県・秋田県)や陸奥国(福島県・宮城県・岩手県)への流罪に処したんです。

これを紫衣事件(しえじけん)と言います。

寛永9年(1632年)7月、沢庵禅師は赦免されて江戸に帰りますが、流刑中の3年間、禅道のほか水利や築堤などの文化を伝え、上山城下町の発展に貢献したそうです。

ちなみに、大根を糠と塩などで漬けた漬物の「たくあん」は、沢庵禅師が考案したという説もあります。

春雨庵にあった資料では、「蓄え(たくわえ)づけ」から「沢庵漬け」になったと説明していました。

寛永16年(1639年)4月、徳川家光は江戸品川に東海寺を創建し、沢庵禅師を住職に迎えました。

沢庵禅師は、江戸にあっても上山の春雨庵で過ごしたころが忘れられず、ときおり語るので、土岐山城守頼行は、上山の春雨庵を模して東海寺の境内に塔頭を建立して、春雨庵と名付け、土岐家の菩提寺としたそうです。

この品川春雨庵を一部改装するとき、材料の天井板などを譲り受け、昭和30年7月、上山市に復元したのが現在の上山春雨庵です。

「花にぬる胡蝶の夢をさまさじと ふるも音せぬ軒の春雨」沢庵禅師

栗川稲荷神社に行ってみたよ

春雨庵から上山市内へバイクを走らせます。

すぐそばに栗川稲荷神社(くりかわいなりじんじゃ)がありました。

栗川稲荷神社は、倉稲魂命を祀り、参道にならぶ無数の赤鳥居が有名です。

トンネルのような鳥居は信者から奉納されたもの。

縁結び、商売繁盛、金運にご利益があるとのことで、東北内外からの参拝者が訪れ賑わっています。

下大湯公衆浴場に行ってみたよ

上山と言えば温泉。

福島県会津若松市の東山、山形県鶴岡市の湯野浜と並び、奥羽三楽郷といわれる「かみのやま温泉」は、約560年前に開湯した歴史ある温泉地で、古くは城下町・宿場町としても栄えていました。

かみのやま温泉は、城下町・宿場町の面影が残る風情溢れる温泉街(湯町・十日町・新湯)と、蔵王連峰を一望する高台に佇む閑静な温泉街(高松・葉山・河崎・金瓶)ふたつの地域に分けられ、地区によって異なる雰囲気を楽しむことができるため、湯めぐりがおススメです。

温泉街には150円で入場できる5軒の共同浴場(新湯・澤の湯、葉山共同浴場、二日町ふれあいの湯、下大湯、新丁・上の湯)があり、中でも下大湯公衆浴場は、かみのやま温泉郷の中で最も歴史ある共同湯なんです。

まずは、下大湯公衆浴場に行ってみました。

バイクと自転車の駐輪場が出入口向かいにあり、車の駐車場は道路向かいにあります。

下大湯公衆浴場は、寛永元年(1624年)、時の上山藩主松平氏が湯町にあった「下ノ湯」をここに移し、一般人のために開放したのがはじまりで、町内初の共同浴場と伝えられています。

「かみのやま温泉」の泉質は、無色透明、わずかに鉱物臭と塩味がする弱アルカリ性の温泉です。

クセがなく、さらりとした湯ざわりで、“赤ちゃんでも安心して入ることができる優しい温泉”というのが売りになっています。

保温・保湿効果も高く、メタケイ酸と呼ばれる美肌成分も多いことから、肌に弾力や潤いを与えてくれるそうですよ。

| 名称 | 下大湯公衆浴場 |

| 住所 | 山形県上山市十日町9-30 |

| 営業時間 | 6:00~22:00 (12月~2月は、6:30~22:00) |

| 定休日 | なし |

| 入浴料金 | 入浴料金

中学生以上:150円、小学生:100円、未就学児:無料、洗髪料:100円 |

| 駐車場 | 付近にあり |

| 設備 | 休息所あり、シャンプー、石鹸は持参のこと |

上山城に行ってみたよ

上山市は城下町。やはりお城は見ておかねばなるまい。

ということでやってきました、上山城。

そこかしこに無料駐車場がたくさんあるので、車で来る方も安心です。

ロードバイク駐輪用のサイクルステーションもありました。

ただし、2018年6月現在は、1階から3階までの常設展示室等は見学できるのですが、改修工事のため、残念ながら4階展望台への出入りができません。

お出かけになる際は、上山城HPや電話(023-673-3660)で確認しましょう。

上山城は、戦国時代、最上氏の最南端の城塞であり、米沢の伊達氏や上杉氏との攻防の舞台となりました。

城下町まで含めた諸施設が整ったのは土岐氏の治政下で、月岡・天神森にそびえる壮麗な城郭は「羽州の名城」として広く知れわたり、別名月岡城とも言います。

しかし、元禄五年(1692)土岐氏の転封と共に、幕府により取り壊されてしまい、現在は堀跡や石垣が当時の名残をとどめています。

上山城門前広場には「かかし茶屋」というお土産処があります。

山形県内のお土産はもちろん、上山市内の名産品や名物「たまこんにゃく」も売ってました。

上山城に隣接する月岡公園は、上山藩主の居城であった月岡城二ノ丸を公園としたもので、街の中央高台にあり、蔵王連峰を一望することができます。

桜の名所としても有名ですね~。

公園内は足湯もありました。

かみのやま温泉には、「ふれあい足湯」という午前6時から午後10まで間、だれでも無料利用できる足湯があります。

ここもそのうちのひとつ。

ご家族みんなでの~んびり入っておられたので、ボクは遠慮して写真だけ撮らせていただきました。

こちらは、上山城北東にある月岡神社です。

月岡神社主祭神の藤井松平家始祖利長公の経歴は、よく分かっていないんです。

月岡神社は、明治11年(1878年)、旧上岡城本丸跡に松平家祖先の利長・信一両公を上山の鎮守神と仰ぎ、産土の守護神として祈願するため、建立されました。

武家屋敷を見て回ったよ

上山城から北東方向に500m、歩いて5分のところに上山藩武家屋敷があります。

仲丁通りという、かなり狭い通りに面しているので、武家屋敷前に車を止めることはできませんが、近くに市営の無料駐車場(月岡駐車場)があります。

武家屋敷は、森本家、三輪家、山田家、旧曽我部家の四軒が軒を連ねていて、このうちの三輪家と旧曽我部家は上山市が所有していて一般公開されています。

森本家と山田家は、子孫が居住する私邸のため、外観と庭のみ見ることができます。

いずれも上山市指定文化財です。

こちらが三輪家。現在の当主は5代目。

初代飯田小助(はんだこすけ)は、豊前の国中津藩奥平氏に仕えていた飯田一翁の次男で、1796年に藤井松平氏11代信古の家臣になり、三輪家を名のったそうです。

| 名称 | 上山藩武家屋敷「三輪家」 |

| 住所 | 山形県上山市鶴脛町1地内 |

| 電話番号 | 023-672-1111 |

| 営業時間 | 午前9時~午後4時45分 |

| 定休日 | 水曜日 |

| 入館料 | 大人210円、学生160円、小人50円 |

| 駐車場 | 市営月岡駐車場利用(無料) |

こちらは、「旧曽我部」家です。

初代は宗八と言い、1708年、藤井松平氏7代信通の家臣になり、そのときから上山市に居を構えております。

「旧曽我部」家は、寺子屋として現在も利用されており、見学は無料です。

旧曽我部家の裏手にある「紫苑庭」は、四季の花々を見ながら休憩できます。

4月下旬~11月上旬の土日は、地区の方々によるお茶などのおもてなしもあるので、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

観光客と思しき年配の方と地元の方楽しそうにお茶を飲んでおられました。

気温は30度近くありましたが、ともかく6月の梅雨の時期とは思えないくらいさわやかな陽気で、ホント、観光するには最高の一日だったと思います。

ボクは、武家屋敷をあとに、かみのやま温泉街を走ります。

武家屋敷から南西方向に300m、徒歩3分のところにも足湯がありました。

温泉に足をつけたらしばらく動きたくなくなるんじゃないかと思って、入らずに立ち去ります。

斎藤茂吉記念館を見てきたよ

武家屋敷を見たあとは、かみのやま温泉街を抜けて、斎藤茂吉記念館に向かいました。

斎藤茂吉記念館は、上山城から北東方向に約4.5km、車で10分の距離にあります。

観光バスが駐車できる大きな駐車場があります。

斎藤茂吉(さいとう もきち)先生は、歌人であり精神科医でもありました。

正岡子規門下の歌人らが集まった根岸短歌会の機関誌「馬酔木」を源流とした短歌結社誌アララギの中心人物の一人です。

斎藤茂吉先生は、1882年(明治15年)、守谷伝右衛門熊次郎の三男として、山形県南村山郡金瓶(かなかめ)村(現在の上山市金瓶)に生まれましたが、家は貧乏で学校に行くお金もなかったところ、東京・浅草で医院を開業するも跡継ぎのなかった同郷の精神科医斎藤紀一の養子として厄介になることになりました。

上京したのは斎藤茂吉先生が15歳のときのことです。

ボクは、正直、斎藤茂吉先生にとくに思い入れがあるわけではありませんが、先生の次男の斎藤宗吉(さいとう そうきち)先生、つまり、随筆家の「どくとるマンボウ」こと「北杜夫」先生の本をかなり読みましたので、斎藤茂吉記念館や生家を訪ねてみようかと思ったのです。

斎藤茂吉記念館は、彼の生地上山市金瓶の南の丘に昭和43年秋に開館しました。

記念館のある場所は、上山市街地から少し外れた最上川支流の須川のほとりにあり、明治14年秋に明治天皇が東北巡幸の際の小休所となったことを記念して、現在はみゆき公園とも呼ばれています。

もちろん、公園と言っても遊具やキャンプ場があるわけではありません。

蔵王連峰をあおぐ景勝の地で、緑豊かな場所だから、公園と呼ぶようになったようです。

記念館内には、斎藤茂吉先生が残した業績や生活を伝える書画などの資料を中心に収蔵・展示しています。

2018年4月27日に開館50周年を記念してリニューアルオープンし、バリアフリー化などより充実した施設となったので、興味がある方は行ってみてはいかがでしょうか。

JR奥羽本線茂吉記念館前駅からだと、徒歩2分くらいです。

山形新幹線も走っておりますよー

| 名称 | 斎藤茂吉記念館 |

| 住所 | 山形県上山市北町弁天1421 |

| 電話番号 | 電話番号023-672-7227 、FAX番号023-672-2626 |

| 営業時間 | 9:00~17:00(入館16:45まで) |

| 定休日 | 水曜日、2018年7月8日(日)~14日(土)、年末年始 |

| 料金 | 大人600円(500円)、学生300円(250円)、小人100円(50円)

()内は団体10名以上、障がい者割引料金 |

| 駐車場 | 普通車、大型車、車椅子利用普通車 |

| 問い合わせ先 | (財)斎藤茂吉記念館、HP |